Actualités et événements nationaux

Publication des journaux de bord sur le Covid de 65 professionnels du social et du médico-social

En mars 2020, alors que nous entrions dans une crise sanitaire d’envergure et faisions l’expérience douloureuse du confinement, le CREAI Bourgogne Franche-Comté a lancé l’initiative de proposer à des professionnels sociaux et médico-sociaux de rédiger un journal de bord relatant leur expérience de cette crise. Huit autres CREAI, dont le CREAI Hauts-de-France, se sont rapidement joints au projet. Au total, ils ont recueilli un corpus de 65 récits de professionnels de 9 régions, tenus durant le confinement et le déconfinement du printemps et de l’été 2020. La période couverte documente au total 6 mois de la crise sanitaire.

La médiation du journal de bord s’est avérée extrêmement féconde pour accéder à un objet aussi complexe qu’une crise multiforme en train de se vivre. La consignation au fil de l’eau et sous une forme assez libre du récit par les acteurs permet en effet de saisir leurs observations, émotions, préoccupations, réflexions, actions et décisions et d’en connaître l’évolution selon les phases de la crise. La variété de témoignages restitue la grande complexité de la période et la diversité des expériences vécues.

Ces récits passionnants, qui vont de l’humour au tragique, ont été analysés par les CREAI et des universitaires, et livrent des regards inédits sur ce qui a été vécu. Les résultats de cette recherche, intitulée « Les acteurs du social et du médico-social aux prises avec la crise du Covid-19 » et réalisée sous la direction d’Anne Dusart, Lucile Agénor (ANCREAI) et Karen Bretin-Maffiuletti (MSH), sont présentés dans 4 documents :

Tome 1 :

Introduction générale et analyse des CREAI,

Tome 2 :

Analyse des chercheurs, conclusion générale et préconisations dégagées par les CREAI à l’intention des ESSMS et des pouvoirs publics,

Tome 3 :

Une recherche-action menée par le CREAI Bourgogne France Comté. Elle montre la traversée de crise, sur 15 mois, d’un foyer d'hébergement accompagnant des personnes avec handicap psychique. A travers les témoignages de professionnels, de résidents et d'administrateurs, l’analyse porte sur les tensions vécues et le “rétablissement“ opéré en sortie de crise pour ce collectif de vie et de travail.

Synthèse du tome 1 et des préconisations :

un aperçu en 19 pages illustrées.

L’analyse des CREAI a porté plus particulièrement sur 4 grands axes :

- le choc d’une bascule dans une nouvelle réalité,

- l’expérience que les professionnels font de la crise,

- la réorganisation de la vie et du travail,

- l’expérience des personnes accompagnées et l’évolution des pratiques d’accompagnement.

Cette analyse montre notamment que, pendant cette période si particulière, les équipes professionnelles ont été mises à mal et ont peu disposé d’espaces de réflexion sur les tensions éthiques que soulevait la crise sanitaire. Les outils numériques sont venus remplacer les liens, provoquant des « journées sans fin » issues de la connectivité permanente, une imbrication des sphères privée et professionnelle mais, surtout, un ébranlement profond des accompagnements et des repères : l’éloignement du terrain et la mise à distance des personnes accompagnées ont remis en cause le cœur même de ce qui fait l’action et lui donne sens. Les professionnels ont alors réinventé leurs pratiques pour maintenir les liens et pour soutenir les personnes et leurs proches.

Les réactions des personnes accompagnées face à la crise sanitaire - telles qu’elles ont été perçues par les professionnels - sont fortement différenciées. Elles ont pu révéler des vécus difficiles qui se sont accompagnés de décompensations psychiques ou d’exacerbation des troubles, ou encore d’une inflation des conduites addictives. Pour d’autres, le confinement n’a pas eu d’impact particulier car il n’a finalement pas engendré de modifications profondes dans leur quotidien : ces personnes font déjà l’expérience d’une vie marquée par le repli et l’isolement. Pour des personnes en situation de grande précarité, le confinement général de toute la population a engendré le sentiment de vivre enfin une expérience partagée avec le reste de la société ; se sentant ''moins exclues'', elles ont pu engager une dynamique qui les a amenées à faire preuve de bienveillance et de solidarité envers leur entourage. Il est également remarquable d’observer que certaines personnes ont semblé finalement apaisées : le fait de ne plus être obligées de sortir, de ne plus être exposées au bruit et à l’agitation, d’avoir des rythmes de vie plus souples, a pu faire naître un sentiment de bien-être. À la surprise répétée des professionnels, des personnes ont découvert et montré leurs capacités avec un accompagnement moindre, certaines profitant de cette période pour saisir l’opportunité d’expérimenter, par la prise en main des rythmes d’accompagnement (fréquence des contacts) ou l’exécution de tâches inédites (faire une lessive, utiliser le matériel informatique).

Pour autant, les troubles addictifs et anxieux ont été en augmentation et certaines problématiques se sont renforcées. Les journaux de bord et les entretiens révèlent plusieurs situations de décès : au-delà des ‘’décès Covid’’, il y a les décès périphériques, plus nombreux, dont la cause immédiate n’est pas la contamination mais la situation de pandémie et de confinement. Ces décès sont ceux de personnes vivant dans la rue et retrouvées noyées, de toxicomanes en overdose ou arrêt cardiaque, de « syndrome de glissement » chez les personnes âgées. La période de déconfinement a été, particulièrement dans le champ de l’addictologie et de la précarité, l’occasion pour les professionnels de découvrir des situations fortement dégradées, ce qui les a souvent amenés à envisager cette période comme une véritable ''crise après la crise''.

Les résultats de cette recherche appellent également à un point de vigilance, à l’échelle de notre société, en vue d’une potentielle autre crise, autour de l’importance de prendre en compte des phénomènes de contagion des peurs et de mettre en place des mesures moins ''sanitaro-centrées'', capables de prendre en compte les effets systémiques d’une crise pour des publics aux vulnérabilités très diverses. Mais aussi, l’importance de consulter des professionnels et des associations de personnes concernées lors de la décision de l’application de mesures qui peuvent être inadaptées ou inapplicables (par exemple, l’élargissement de l’autorisation de sortie a eu lieu tardivement, le 20 avril, ou encore le confinement de personne sans domicile fixe).

Ils témoignent aussi de l’importance de prendre du recul par rapport à ce qui a été vécu lors de cette crise, de prendre le temps de se retourner et d’observer ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait, ce qui aurait pu être fait autrement, ce qui n’a pas perduré mais aurait pu être maintenu. De tirer des enseignements, pour notre quotidien et notre avenir, de cette expérience inédite. Mais aussi de reconnaitre et de saluer l’engagement qui a été celui des professionnels sociaux et médico-sociaux.

Auteurs : Lucile AGÉNOR, sociologue, CREAI Grand-Est ; Mathilde BIBOUDA, master évaluation des organisations, CREAI Bourgogne-Franche-Comté ; Marielle BOSSU, master évaluation des organisations, CREAI Bourgogne-Franche-Comté ; Marion BRANCOURT, ergonome, CREAI Bretagne ; Marie-Pierre COSTA, sociologue, CREAI Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ; Muriel DELPORTE, sociologue, CREAI Hauts de France ; Anne DUSART, psychologue, sociologue, CREAI Bourgogne-Franche-Comté ; Isabelle GÉRARDIN, économiste, CREAI Bourgogne-Franche-Comté ; Fabrice GAUTHERON, éducateur spécialisé, master CNAM, CREAI Bourgogne-Franche-Comté ; Valérie GUENOT, master en développement et ingénierie sociale, CREAI Pays de Loire ; Antoine FRAYSSE, juriste, délégué fédéral ANCREAI ; Guillaume SUDERIE, anthropologue, CREAI-ORS Occitanie.

Commanditaires : Agence Nationale de Recherche (ANR) ; ARS BFC ; FIRAH ; Haut-Commissaire à la Lutte contre la Pauvreté de Bourogne-Franche-Comté

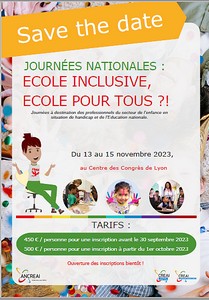

SAVE THE DATE : Journées Nationales "Ecole inclusive, école pour tous?!" à Lyon du 13 au 15 novembre 2023

SAVE THE DATE : Journées Nationales "Ecole inclusive, école pour tous?!" du 13 au 15 novembre 2023 au Centre des Congrès de Lyon.

Ces Journées s'adresseront aux professionnels du secteur de l’enfance en situation de handicap et de l’Education Nationale.

Tarifs :

450 € par personne avant le 30 septembre 2023

500 € par personne après le 1er octobre 2023

Les inscriptions seront ouvertes prochainement !

Visualisez l'affiche de ces Journées